Comment ne pas parler du philosophe français Michel Foucault dans ce blog dédié à la critique de la société technologique dans laquelle nous évoluons et de son impact sur les savoirs et la connaissance ? Voilà chose réparée avec cet essai « Surveiller et punir » écrit en 1975 et que j’ai découvert dans la très richement fournie boutique de l’exposition Le Monde de l’IA au Jeu de Paume.

Cette œuvre de Foucault ne traite pas de technologie à proprement parler mais plutôt du rôle de la surveillance imposée dans nos sociétés modernes et la manière dont le pouvoir se manifeste auprès des citoyens.

Le livre ouvre sur une scène de torture subie par Robert-François Damiens, condamné en 1757 pour sa tentative de meurtre sur Louis XV. Attention, âme sensible s’abstenir, tant la description retranscrite par l’auteur est détaillée et la scène terrible ! À cette époque, le corps supplicié faisait parti intégrante de la sanction et servait d’exemple aux concitoyens.

Au début du XIXe siècle, on remet au placard le grand spectacle de la punition physique, publique et on exclut du châtiment la mise en scène de la souffrance. Vers les années 1830 – 1848, nous assistons donc à une disparition progressive des supplices publics. À l’image de la guillotine, cette machinerie des morts rapides et discrètes, qui avait marqué en France une nouvelle éthique de la mort légale. La Révolution l’avait aussitôt habillée d’un grand rituel théâtral. Pendant des années, elle a fait spectacle. Il a fallu la déplacer jusqu’à la barrière Saint Jacques, remplacer la charrette découverte par une voiture fermée, pousser rapidement le condamné du fourgon sur la place, organiser des exécutions hâtives à des heures indues, placer finalement la guillotine dans l’enceinte des prisons et la rendre inaccessible au public (après exécution de Weidmann en 1939), barrer les rues qui donnent accès à la prison où l’échafaud est caché, et où l’exécution se déroule en secret, poursuivre en justice les témoins qui racontent la scène, pour que l’exécution cesse d’être un spectacle et pour qu’elle demeure entre justice et son condamné un étrange secret.

Face à la montée des protestations contre les supplices dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, le supplice devient intolérable. Il faut punir autrement. La justice criminelle au lieu de se venger doit maintenant punir. Et pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies : être aussi peu arbitraire que possible, diminuer le désir qui rend le crime attrayant, toutes les peines doivent avoir un terme et doivent revêtir une utilité publique. Aux anciennes pratiques de supplices corporels qui génèrent une épouvante collective gravée dans la mémoire des spéculateurs doivent être remplacées par la moralité publique. Le nécessaire renforcement collectif du lien entre l’idée du crime et l’idée de la peine.

On assiste ainsi au basculement d’une justice punitive vers une justice corrective ou les aumôniers, médecins, psychologues ont succédé aux bourreaux.

La discipline nous dit Foucault procède d’abord à la répartition des individus dans l’espace. Et cela ne concerne pas uniquement l’univers carcéral. Si l’enfermement des détenus est au cœur du dispositif disciplinaire pour Foucault, il y en a d’autres plus discrets, mais insidieux et efficaces. Dans les collèges, le modèle du couvent s’impose peu à peu. L’internat apparait comme le régime d’éducation le plus parfait. Il devient par exemple obligatoire à Louis-le-Grand. Il en va de même pour les casernes ou l’enfermement y sera strict « le tout sera clos et fermé par une enceinte de muraille de dix pieds de hauteur qui environnera les dits pavillons, à trente pieds de distance de tous les côtés » – et cela pour maintenir les troupes « dans l’ordre et la discipline et que l’officier soit en état d’y répondre « ; Puis les manufactures, les usines ou le gardien n’ouvrira les portes qu’à la rentrée des ouvriers, et après que la cloche qui annonce la reprise des travaux aura été sonnée.

La règle des emplacements fonctionnels va peu à peu coder un espace dans les institutions disciplinaires comme dans les hôpitaux, notamment militaires et maritimes. On y assiste à des aménagements de la surveillance militaire (contrôle des déserteurs) fiscale (sur les marchandises), administratif (sur les remèdes, les rations, les disparitions, les guérisons, les morts…). Si nous voulions contemporanéiser le propos de Foucault, nous pourrions rajouter l’organisation actuelle régissant notre appareil productif fait d’entrepôts, d’espace de travail cloisonnés (bien qu’ayant le nom d’open space) voir même du télétravail dans une certaine forme, qui cloisonne virtuellement le salarié dans des outils numériques bardés de capteurs et de mouchards. Nous pourrions également faire mention de la volonté de l’industrie du numérique à enfermer (virtuellement toujours) leurs utilisateurs dans des jardins clos en évitant soigneusement toute interopérabilité avec leurs outils.

Au début du XIXe siècle, le pouvoir disciplinaire à consisté à se servir de procédures d’individualisation pour marquer les exclusions : l’asile psychiatrique, le pénitencier, la maison de correction, l’établissement d’éducation surveillée, et pour une part les hôpitaux, d’une façon générale toutes les instances de contrôle individuel fonctionnent sur un double mode : celui du partage binaire et du marquage (fou-non fou; dangereux-inoffensif; normal-anormal; et celui de l’assignation coercitive, de la répartition différentielle (qui il est ; où il doit être…). Il existe donc un ensemble de techniques et d’institutions qui se donnent pour tâche de mesurer, de contrôler, et de corriger les anormaux, fait fonctionner les dispositifs disciplinaires.

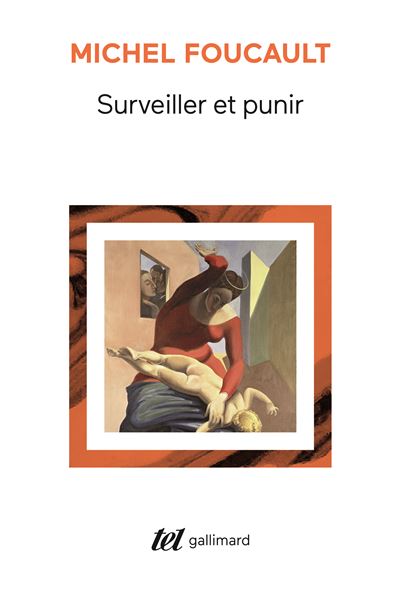

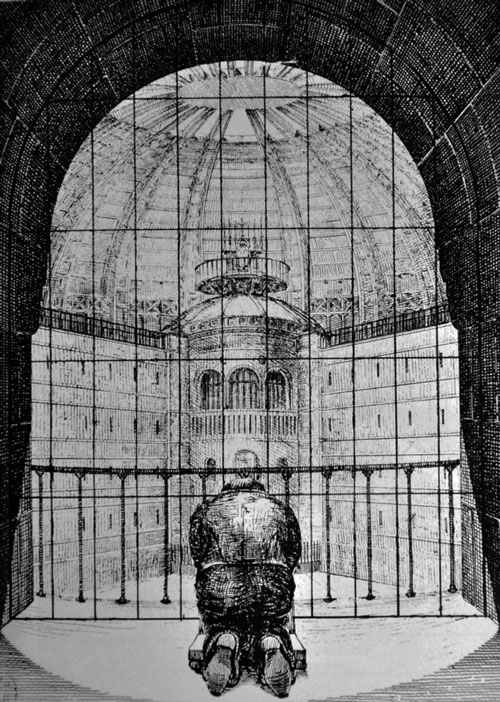

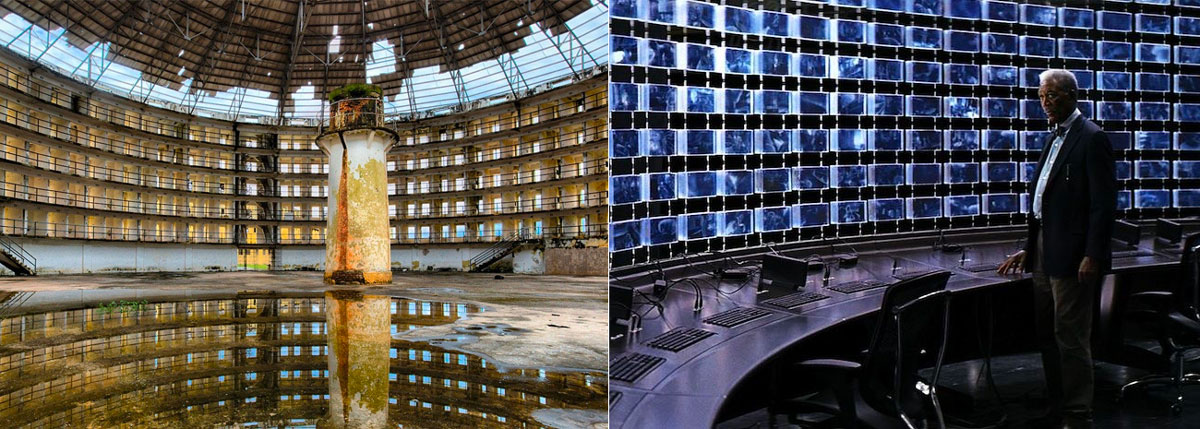

Le Panopticon de Jeremy Bentham est la figure architecturale de cette composition. À la périphérie un bâtiment en anneau ; au centre, une tour ; celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l’anneau ; le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l’épaisseur du bâtiment ; elles ont deux fenêtres, l’une vers l’intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour ; l’autre, donnant sur l’extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Autant de cages où chaque acteur est seul, parfaitement individualisé et constamment visible. On modifie ainsi les trois fonctions traditionnelles du cachot : enfermer, priver de lumière et cacher – On garde la première mais on change les deux autres. L’effet recherché du Panoptique ? Induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action. Bentham pose ainsi le principe que le pouvoir doit être visible et invérifiable. Visible car le détenu aura devant les yeux une silhouette de la tour centrale d’où il est épié. Invérifiable car le détenu ne doit jamais savoir s’il est actuellement regardé ; mais il doit être sûr qu’il peut toujours l’être.

Au fil des ans, le panoptique n’a pas disparu mais s’est transformé. Voir sans être vu. Aujourd’hui, l’idée du panoptique est reprise en version numérique. Pour Emmanuelle De Champs, le panoptique actuel n’est pas toujours un “Big Brother” mais plutôt une “Big Mother”, elle épie tout en conseillant des nouvelles chaussures, elle écoute vos conversations mais elle vous propose aussi des destinations de vacances. Une tour de contrôle beaucoup mieux dissimulée, le plus souvent dans nos poches.

Foucault poursuit en analysant que le Panopticon peut être utilisé comme machine à faire des expériences, à modifier le comportement, à dresser ou redresser les individus. Le projet fou de surveillance Panoptique semble se concrétiser au XXIe siècle avec un Capitalisme de la Surveillance dénoncée par Shoshana Zuboff et ayant comme capacité d’influer sur nos comportements et même d’emmener des leaders populistes au pouvoir. Le panoptisme est capable de « réformer la morale, préserver la santé, revigorer l’industrie, diffuser l’instruction, alléger les charges publiques, établir l’économie […] tout cela par une simple idée architecturale. »

Vous l’aurez compris, cet essai de Michel Foucault ne se limite pas à analyser l’évolution des pratiques punitives du XVIIe siècle à nos jours mais s’inscrit dans une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés modernes exercent le contrôle sur les individus. Les châtiments corporelles des débuts ont laissé place de manière subtiles et insidieuses à une forme de contrôle à des techniques de surveillance qui façonnent les pensées et les comportements des individus. Mais là où Bentham avait prévu dans son Panoptique des mécanismes de contrôle démocratique des titulaires de l’autorité (possibilité de visiter les prisons, de surveiller les gardiens), ce contrôle semble aujourd’hui totalement absent dans nos sociétés technologiques. Les abus des start-up et autres Big Tech ne sont que rarement réprimés et les sanctions financières semblent bien trop dérisoires pour être de nature à faire évoluer les mauvaises pratiques (monopolistiques, de surveillance, manipulatoires, d’ingénierie cognitives). Le contrôle social des individus est maintenant encré dans nos sociétés. Il est urgent de créer le dispositif de contrôle démocratique pour empêcher que nous vivions dans des prisons à ciel ouvert.